Nel corso dell’evento di presentazione dell’attività di ricerca del Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche dell’Università di Roma Unitelma Sapienza dello scorso 23 ottobre, a cui il Garante ha partecipato in qualità di docente dell’ateneo, sono state ripercorso le tappe della privazione della libertà in Italia dal dopoguerra ad oggi. A beneficio dei visitatori della cella dimostrativa, realizzata dal quotidiano Il Dubbio, collocata all’ingresso dell’ateneo, Anastasìa ha illustrato i risultati del lavoro del gruppo di ricerca di cui è coordinatore e di cui fanno parte Antonino Azzarà, Maria Grazia Carnevale, Ludovica Cherubini Scarafoni, Maurizio Cianchella, Lorenzo Fanoli, Francesca Sola. Ecco, in sintesi, i risultati della ricerca.

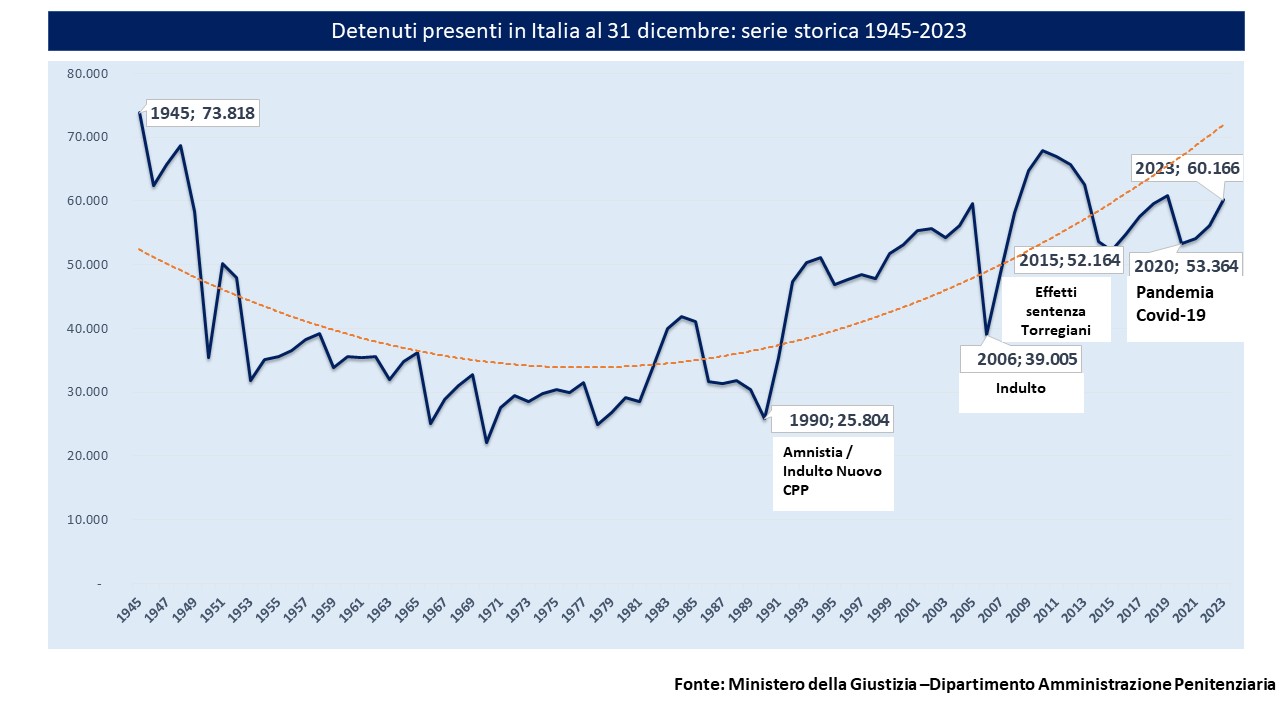

La storia delle presenze in carcere nell’Italia repubblicana si può dunque dividere in tre grandi periodi:

- L’immediato dopoguerra, quando la popolazione detenuta, dal suo massimo storico del 1945, cala repentinamente fino raggiungere nel 1953 le dimensioni che saranno tipiche della cd. prima Repubblica

- I trenta e più anni della cd. prima Repubblica, dal 1953 al 1990, quando l’Italia si distingue per un uso relativamente moderato della carcerazione (salvo il picco del 1984 e degli anni limitrofi, quando più forte è stata la repressione della violenza politica e del terrorismo), moderazione garantita da un uso routinario dei provvedimenti di clemenza generale evidenziati dai picchi negativi del periodo

- Il trentennio della cd. seconda Repubblica, dal 1992 a oggi, caratterizzato da una tendenza costante all’aumento della popolazione detenuta (si veda la linea tratteggiata rossa nella figura), contenuta da episodiche scelte deflattive (l’indulto del 2006, le misure adottate all’indomani della sentenza pilota della Corte europea dei diritti umani contro il sovraffollamento strutturale nelle carceri italiane, gli effetti della pandemia nel 2020-21).

La riproduzione di una cella tipo, a scopo dimostrativo, realizzata dal quotidiano Il Dubbio.

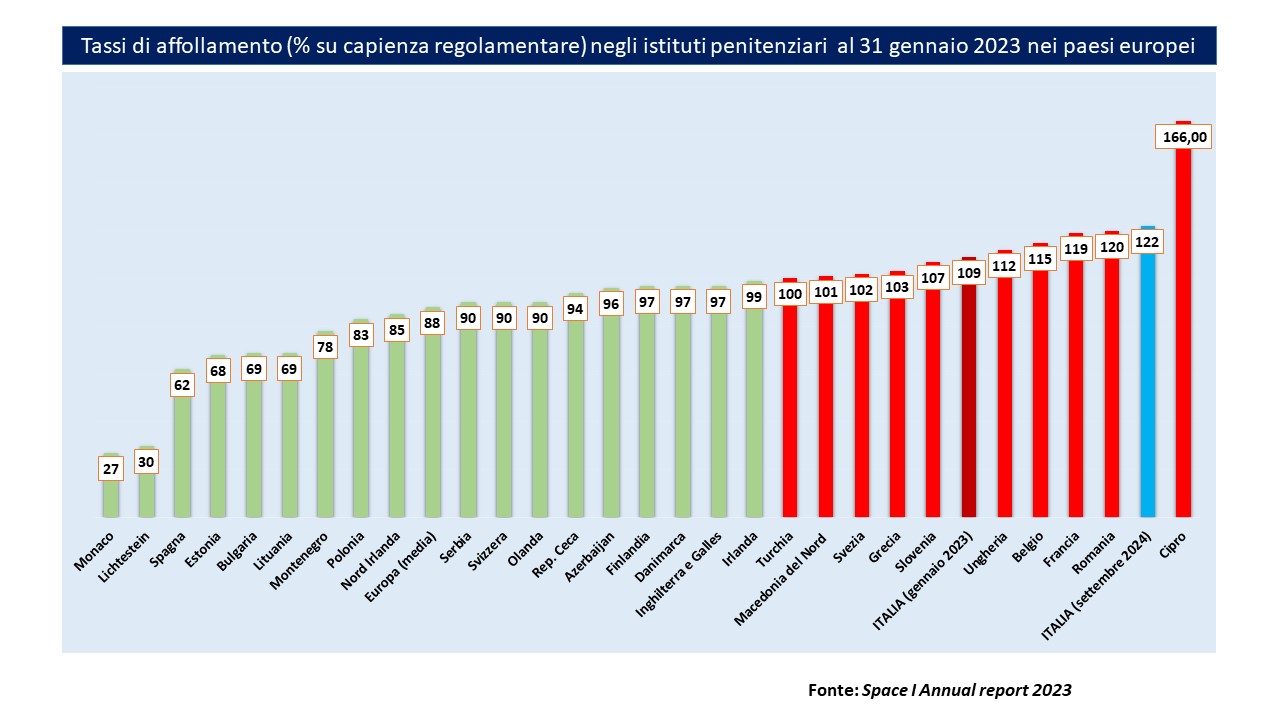

Il tasso di affollamento negli istituti penitenziari è calcolato come rapporto tra capienza regolamentare e presenze effettive. Secondo l’ultimo rilevamento del Consiglio d’Europa, risalente al 31 gennaio del 2023, l’Italia è al sesto posto in questa graduatoria della vergogna, dopo Cipro, Romania, Francia, Belgio e Ungheria.

In realtà, il dato al 31 gennaio 2023 potrebbe essere ancora viziato, non solo in Italia, dagli effetti di medio periodo della pandemia, dal calo delle denunce e dalle misure messe in atto per ridurre le incarcerazioni: da allora a oggi, il tasso di affollamento italiano è cresciuto dal 109 al 122% e se non fossero aumentati i tassi degli altri Stati limitrofi, l’Italia sarebbe al secondo posto, dopo Cipro, che per demografia e collocazione geografica ha problemi molto diversi dai nostri.

Il primo, intuitivo, rimedio proposto per risolvere il problema del sovraffollamento è la costruzione di nuove carceri, come anche nel prossimo futuro si intende fare, ma l’aumento della capienza arriva molto dopo il sovraffollamento e, in un sistema abituato a funzionare in overbooking, non riduce lo scarto con le presenze, ma ne legittima la crescita ulteriore: tra il 1996 e il 2024 la capienza del sistema penitenziario italiano è cresciuta del 41%, da 36 a 51mila posti letto, insieme e non contro il sovraffollamento.

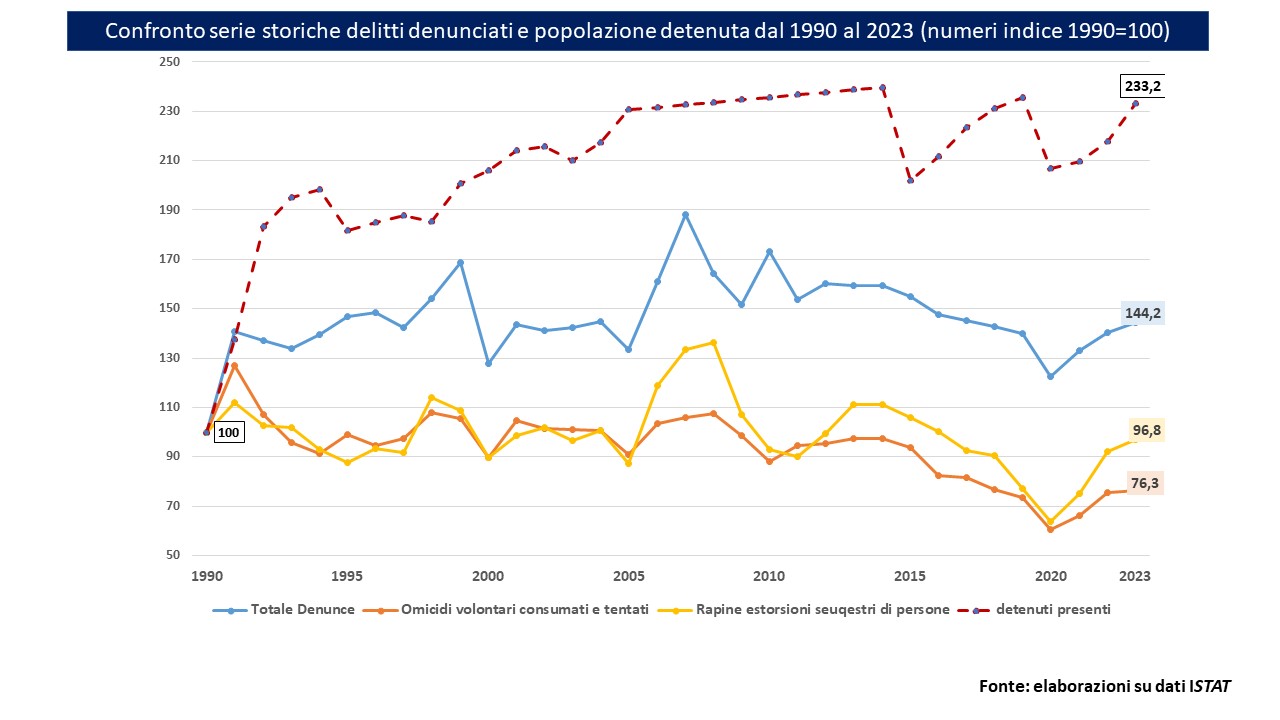

Sul versante delle cause, la prima intuitiva giustificazione del problema del sovraffollamento penitenziario è l’andamento della criminalità. Il grafico qui accanto, invece, mostra come, fissati a 100 i dati al 1990, la popolazione detenuta è aumentata fino a 233,2, mentre se le denunce di reati di qualsiasi tipo sono cresciute fino a 144, i dati relativi ai reati più gravi e di maggiore allarme sociale sono rimasti sostanzialmente stabili, come nel caso delle rapine e delle estorsioni, o sono addirittura significativamente diminuiti, come nel caso degli omicidi tentati o consumati.

Questa palese discrepanza tra l’andamento delle incarcerazioni e quello della criminalità denunciata dimostra come l’uno sia indipendente dall’altro. Più facilmente le incarcerazioni sono effetto di alcune scelte di criminalizzazione primaria (p. es., in Italia, la scelta punitiva delle condotte riferibili al consumo di droghe, la nuova disciplina sulla recidiva, gli obblighi di misure cautelari o le restrizioni nell’accesso alle alternative) e delle prassi giudiziarie, amministrative e di polizia nella criminalizzazione secondaria.

L’interno della cella dimostrativa realizzata dal quotidiano Il Dubbio.

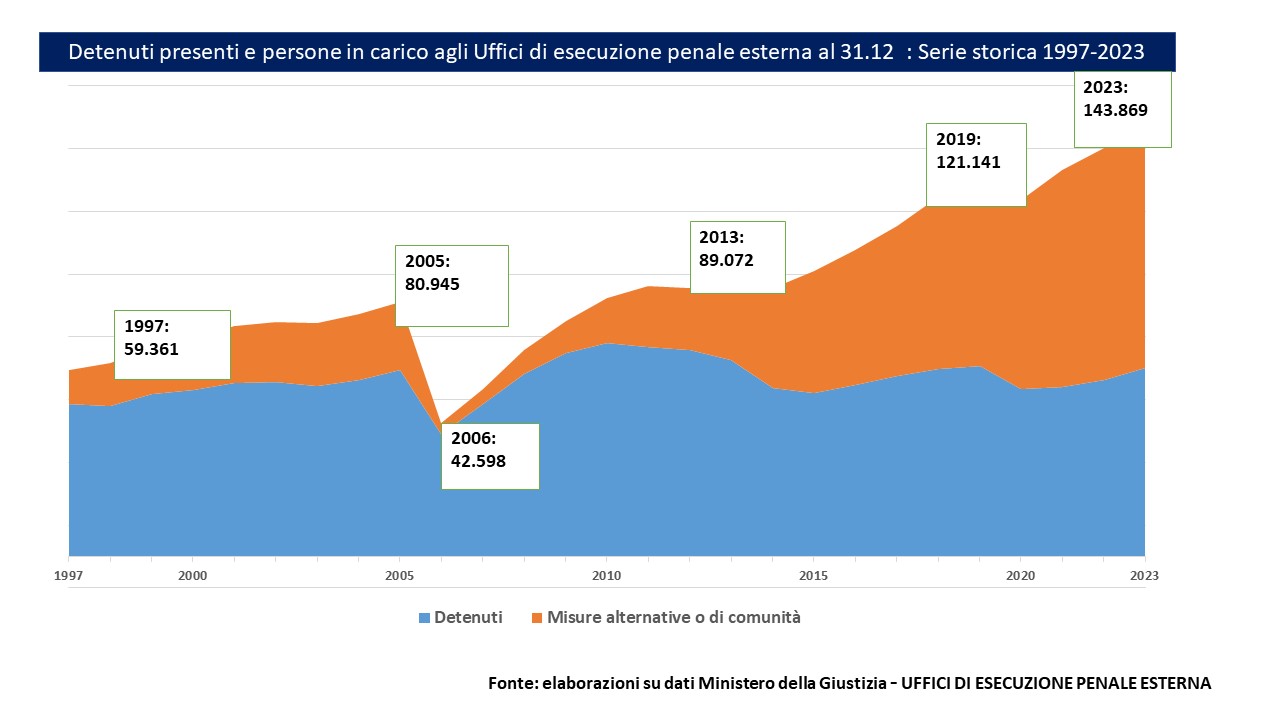

In alternativa a quello “edilizio”, altre culture politiche e giuridiche auspicano un aumento delle alternative al carcere come rimedio al sovraffollamento penitenziario. Il ricorso alle pene alternative è stato perseguito negli ultimi trent’anni, ma senza successo: le misure alternative alla detenzione, le sanzioni sostitutive e le misure di comunità a processo sospeso hanno più che raddoppiato le presenze in carcere, ma senza sostituirsi a esse, ma allargando a dismisura l’area sanzionatoria e del controllo penale che, se nel 1997 contava poco meno di 60mila persone (e nel 1990 addirittura poco più di 30mila), nel 2023 è arrivata a quasi 144mila persone sottoposte a provvedimenti penali, senza contare le circa 90mila persone con pena sospesa in attesa che il giudice di sorveglianza decida se debba essere eseguita in carcere o fuori.

E’ questa la traduzione italiana di quello che più di quarant’anni fa la letteratura criminologica e sociologico-giuridica anglosassone ha chiamato il net widening effect: in presenza di una sempre maggiore domanda di controllo e sanzione penale, le alternative al carcere o al processo allargano la rete del controllo e della sanzione, piuttosto che ridurre le incarcerazioni.